こんにちは くろねこです。

GW中に起きてしまった事故(←大袈裟)

やはりダメージは大きく、大変不安定な一週間となってしまいました(悲)

体温のコントロールができていない感じです。

明日、もう一度、病院で診てもらおうと思います。

さて、今回は電気代に関するものです。

電気代高騰

GW前のニュースになりますが、電気代の高騰に関するニュース

なかでも、4人家族で、4万、5万などと。。。驚愕の電気代です。

その電気代高騰に対して、あの手この手で節電しているご家庭も紹介していました。

恐るべきことに、高騰する前の電気代を下回るご家庭も!

徹底してますね!

「節電!」、「節電!」といろいろな場面で聞こえてくると、電気を使いことにちょっと罪悪感を感じます。

我が家の対策

我が家では、年末くらいから、

・ 待機電力の削減

・ 不要な照明のオフ

を徹底というほどではありませんが、心掛けるようにしています。

特にくろねこのマシンルームには大量の機材(PC)があり、電気の消費が大きいことから、電源アダプタを使用する機器はスイッチ付きの電源タップに接続し、使用するときのみONにするといったことを以前より実施しています。

以前より実施してきたこと

小さな戸建て住宅ですが、やはり契約アンペア数は大きくなります。

ですので、電気代が高騰する前から消費電力を少なくする目的で以下を実施してきました。

① 照明のLED化

② スイッチ付き電源タップに電源アダプタを接続

照明のLED化

LED照明が一般化する当初から、下記の三通りの方法でLED化を実施してきました。

・ 照明器具そのものをLED照明に交換

当初、照明器具はまだ(くろねこ的には)高価で、照明を利用する時間の長いところ(リビング)からLED化してきました。

従来の蛍光灯を用いた照明は一部残っていますが、蛍光灯の予備が無くなった段階でLED照明に交換の予定です。

(予備の蛍光灯がもったいないので)

最近はかなり手ごろになってきたのでちょうどいいのかもしれません。

もしかしたら、こんな貧乏くさいことをしていることで、蛍光灯の電気代が。。。 ということになっているかも知れません。

でも、やっぱりもったいない と思う昭和世代です(汗)

・ 照明器具を変えずに蛍光灯の形のLED管に交換

和室の和風調の照明器具は、蛍光灯の形をしたLEDに交換しています。

これなら見た目も和風調をキープできることと、照明器具交換よりもローコストでLED化が可能です。

・ 電球タイプはLED電球に交換

階段、バスルーム・脱衣所、トイレなどは電球タイプ(E26口金)の照明です。もともとは白熱電球だったのを蛍光球、そして、LED電球に早い段階で移行してきました。

スイッチ付き電源コンセント

スイッチ付きのコンセントは、100均でも多くの種類が販売されています。

くろねこの場合、大きな電力を消費しないものは、この100均スイッチ付きコンセントを使用しています。

スマホの充電はこれで待機電力を減らしていますが、ときどき、スイッチを入れ忘れ、充電されていないこともありました。(最近はそんな事故もなくなりました。)

自宅ネットワーク環境

やはり、消費電力が大きいものと言えば、エアコン、電子レンジ、IHクッキングヒーターなどの所謂 生活家電系は節電を意識するのりで節電を家族で心がけています。

それ以外に電気を消費しているものとして、PCやネットワーク機器があります。

ここでは、これらのネットワーク環境での節電に触れます。

IT機器の節電ポリシー

未使用時でも電気を消費している電源アダプタは、どうしても気になります。PCなどの機器の周辺には多くの電源アダプタがコンセントに接続されています。

特にノートPCの電源アダプタはランプが点灯しているうえに微かに暖かく大変気になるところです。

これらは、スイッチ付きのコンセントや電源タップに接続し、未使用時はそのコンセントのスイッチをOFFにするようにしています。

(ちりも積もれば ですね)

ただし、PCへの電源供給では以下に注意しています。

- WOL(Wake On Lan : LAN上の別の機器から電源をONにする)で起動するPCは対象外とする。(WOLができなくなる)

WOLなので、必然的に有線LAN接続PCが対象です。

(例外的に一部の無線NICで、できるものもあるらしい)

自動起動→自動停止

これは何かというと

・ Active Directory (※)の複製 (ドメコン1号機→ドメコン2号機)

・ データバックアップ

です。

ちょっとだけ説明します。

「Active Directory(以下、AD)」 とは、Microsoft Windows系の認証サービス(Directory Service)のことで、そのサービスを実行しているサーバを「ドメインコントローラ(以下、ドメコン)」と呼びます。

ユーザやPCなどのコンピュータ資源は「ドメイン」という括りに所属させ、一括管理するもので、一般的には企業向け(組織向け)の仕組みになります。

ユーザはドメイン配下のPCにログオンする際にはドメインに登録されたユーザ名とそのパスワードでの認証が必要になります。

くろねこ自宅ネットワークには、2台のドメコンが稼働しているのですが、通常は1号機のみオンラインで2号機はADの複製とデータバックアップ時のみオンラインになる運用をしています。

そのあたりの情報はこちらの記事に記載されています。

お時間のある方はご覧ください。

当時(2020年11月)、ドメコン2号機は週2回起動し、AD複製、データバックアップを実施していましたが、そののち、運用が安定したため、週一回に減らしていました。

具体的に どうしているのかというと

① ドメコン1号機 : タスクでドメコン2号機をWOLで起動します。

② ドメコン2号機 : 起動後、ADのレプリケーションが始まり2台のドメコンは同期状態になります。さらに、起動時タスクでデータバックアップジョブ起動します。

③ ドメコン2号機 : 所定の時刻にタスクでシャットダウン実行します。

を自動運用していました。

②のデータバックアップは自作のプログラムで実施しています。

そのプログラムの仕様は

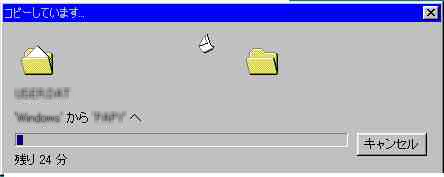

複製元と複製先のファイルの有無やタイムスタンプを判断し、さまざまな複製を実施するもので、xcopyやcopyallと似たものです。

ただ、一点異なるのは

ネットワークに負荷をかけずに

というところがポイントで

時間はかかりますが1ファイルずつ複製する仕組みです。複製の間隔は引数で指定可能で運用するネットワークや対象のサーバの運用状況に合わせて指定することができます。(このプログラムは2011年に作成し、くろねこが関わった現場で現在も運用されています。)

仕様上、初回は全ファイルコピーとなるので多大な時間がかかりますが、2回目以降は差分のみであるため、(一日当たりのデータ更新量にも大きく左右されますが)実行に必要な時間は大変短くなります。

くろねこ自宅環境は個人宅であるため、データ更新は非常に少なく、バックアップの所要時間(2回目以降)は数分で十分です。

ですが、所要時間はそのときどきで大きく変化するので、③のシャットダウンは起動から6時間後に設定していました。

しかし、電気代高騰の今、ここも節電ポイントです。

データバックアップ部分の実行ログを確認すると実行時間は数分なんです。

ということは5時間以上もアイドル状態で電気を消費していることになります。

そこで、今回、データバックアップジョブ(バッチ)の末尾に自身(ドメコン2号機)をシャットダウンするように処理を追加しました。

ドメコン2号機の起動とシャットダウンはくろねこのスマホにメールが来るように仕掛けてあるので、動作確認は送られてくるメールを見ればわかります。

これで、データバックアップの所要時間に応じてシャットダウン時間が動的に変化する運用が実現できます。

特に大きな運用の変化がなければ、週一回、5時間程度のドメコン2号機の消費電力を節約できます。

これは、非常に大きいものと判断しています。

くろねこネットワークは小さなドメインなのでレプリケーションは短時間で終わりますが

レプリケーション所要時間>データバックアップ所要時間 となった場合を考慮すべきと考えてます。

これは、今後、時間のあるときに対応しようと思います。

おわりに

くろねこの自宅ネットワーク環境は、もちろん、24時間 稼働しています。

新型コロナの関係で、テレワークやくろねこ奥さんのIT化(汗)により、自宅ネットワークの重要度が格段にアップしました。

幸いなことに、ipv6への移行は完了していたため、通信速度の問題はほとんどありませんでした。

その中で、重要視されるADの情報やファイルサーバのデータ保全はマストです。

今回は、電気消費量を最小限に、かつ、データ保全の実施 という課題に対する回答(対応)を記事とさせていただきました。

いかがでしたか?

まあ、個人宅で、ドメコンが2台あり運用しているのは、かなり、変態チックというのは認識済みです。

突っ込みどころ満載ですが、ご容赦願います。

それでは

お時間のある方はこちらもご覧ください。